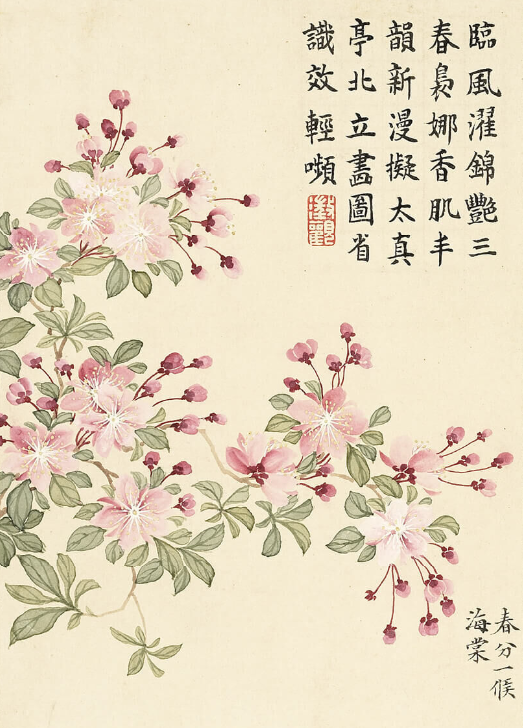

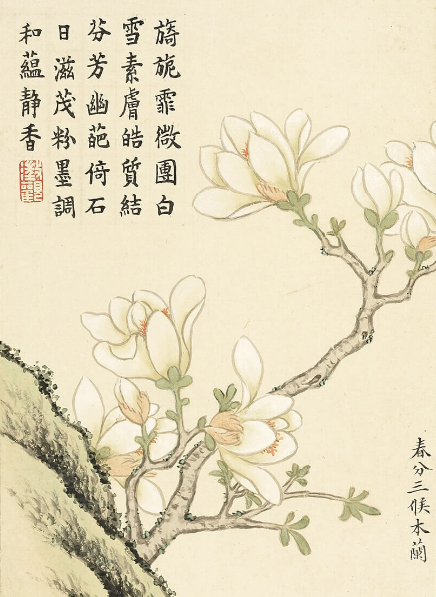

二十四番花信風·春分篇

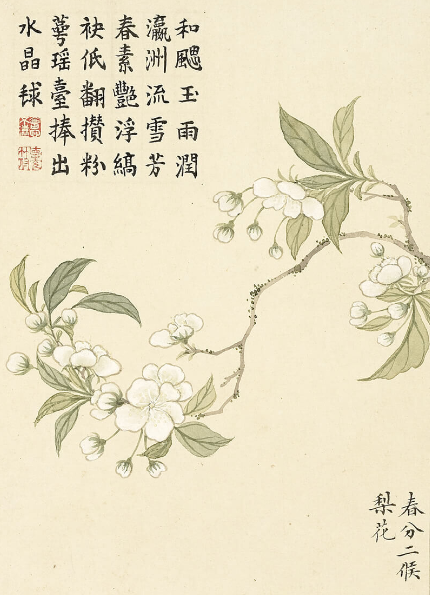

一候海棠,二候梨花,三候木蘭

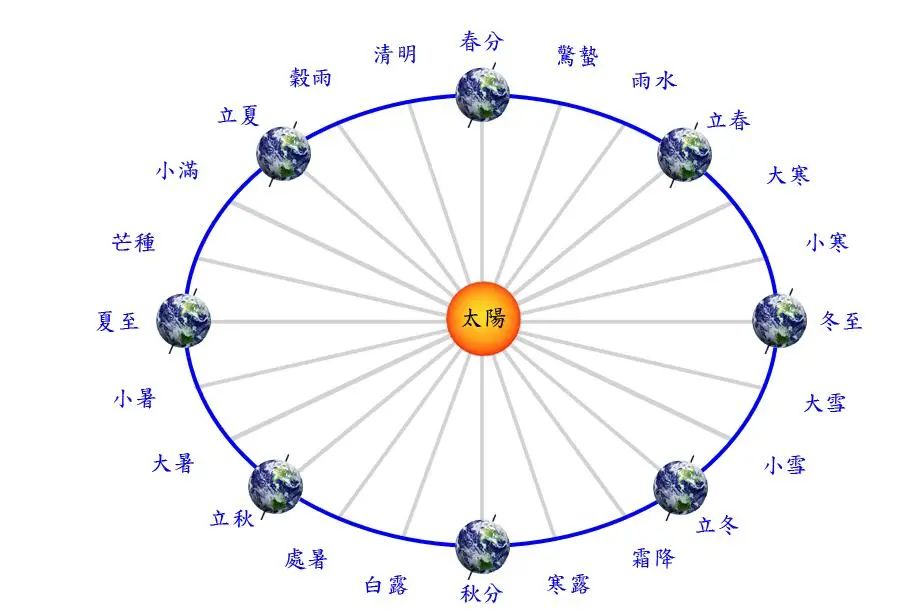

恩格斯曾指出:“一切存在的基本形式是空間和時間。”要想認識我們所處的這個世界,時間和

空間無疑是最為根本的兩個途徑,它們也是貫穿人類文明始終的、最為宏大的兩個話題。

中國古代先民在漫長的農耕漁獵生活中總結出了一套深奧而玄妙的時間認識體系,通過自然的變

化來感受時間的流動,再以此指導后代的生產生活。這套體系,就是被國際氣象學界認為是“中

國第五大發明”的“二十四節氣”。

清 焦秉貞 《耕織圖·圖二·耕》?

最早人們以北斗七星的斗柄旋轉一圈為一歲,借天體運行變化確定時令與氣候。漢武帝時期制定

的《太初歷》,則是用圭表測日影長度,以日影最長、白晝最短這天為冬至日,列冬至為二十四節氣之

首。

現行的二十四節氣則是三百多年前通過科學手段輔助訂立:將太陽在回歸黃道上的運動軌跡劃分

為24等份,進一步提升了其科學性。

二十四節氣伴隨的還有七十二物候與二十四番花信風。

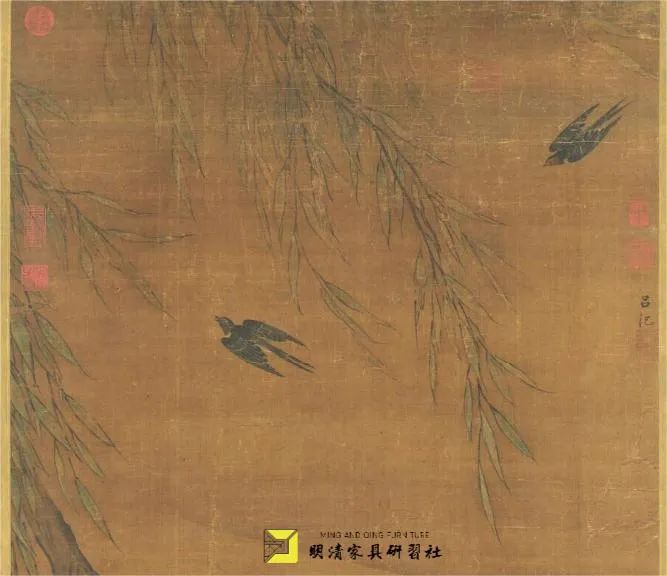

七十二物候即一個節氣三候,五日一候,一候僅選擇一種物候變化作為代表。以春分為例:一候

玄鳥至。春分日后,燕子開始從南方飛回來,這里的“玄鳥”指的是燕子。二候雷乃發聲。春分后五日

雷聲開始出現,這是春天陽氣生發的聲音。三候始電。再五日,閃電開始出現。由于雨量漸多,雷聲和

閃電也順勢而來。

(傳)明?呂紀《春風燕喜圖》 臺北故宮博物院藏

而二十四番花信風則是關于從小寒到谷雨的八個節氣,也是每個節氣三候,每候五天,八氣共二

十四候,只不過每候對應到了一種具體的花卉上,以花期代表時間的進程,以花傳信,故名花信

以今日節氣春分為例,它的花信風為一候海棠、二候梨花、三候木蘭。

海棠品類繁多,明代的《群芳譜》中擇優選出了貼梗海棠、垂絲海棠、西府海棠和木瓜海棠為最

美的“海棠四品”。其色艷花嬌,觀賞性頗高,尤其深受宋人推崇,北宋王禹偁甚至認為商山海

棠“春里無勍敵,花中是至尊”。

大名鼎鼎的文豪蘇軾與陸游是紅海棠擁躉。蘇軾惜花戀花,“只恐夜深花睡去,故燒高燭照紅妝

”,陸游也十分認同“燭下看海棠”的賞花之法,頗有些“燈下看美人”的意境。

清?董誥《二十四番花信風圖》 臺北故宮博物院藏

在文人雅士眼中,海棠美則美矣,卻有一大缺憾——無香,甚至因為常被指摘。作為海棠鐵粉

的陸游還為此寫過一首詩辯駁:“譏彈更到無香處,常恨人言太刻深。”其實海棠種類繁多,并非種

種皆無香。北宋僧人惠洪在《冷齋夜話》中就記載過一個關于“海棠無香”的笑談。

垂絲海棠

李丹被安排去昌州任職,因為離家太遠改選他地,彭淵材急得上門力勸李丹昌州是個好地方。李

丹十分驚詫,詢問昌州是供給豐富還是民訟簡單,彭淵材給出的理由是海棠無香,但昌州海棠天下獨香

針對海棠到底有沒有香這個問題,李漁的切入角度更深一些,他認為“海棠有色而無香,此《春

秋》責備賢者之法”。意思是海棠顏色太勝,掩蓋了其香氣,正如“大音希聲”、“大羹不和”他自己

輕輕嗅聞過海棠,覺得海棠有一種獨特的清芬。

宋?林椿 《海棠圖》(西府海棠)臺北故宮博物院藏

此外,海棠特殊的形狀還被吸納進了工藝美術領域,成為一種經典的簡單幾何造型,大致包括四

瓣等長和兩瓣等長兩種形式,這也是海棠形象在造物中應用最廣泛的一種途徑。

小到文房筆筒、香爐、花幾造型、家具上的魚門洞,大到園中鋪地、窗格、亭臺建筑設計,都可

以融入海棠的奇妙造型。

二十世紀 黃花梨海棠透窗鼓凳成堂 研習社藏品

清代 紅木攢接十字海棠三圍屏羅漢床 研習社藏品

梨花即梨樹之花,這種花常為純白色,花落如雪,岑參更是以花喻雪,寫出了“忽如一夜春風來

千樹萬樹梨花開”的千古名句。海棠色澤艷紅,故而適合把燭觀看,而梨花冰膚雪貌,適合借月色

烘托,如元好問詩云“素月談相映,肅然見風度”。

清?董誥《二十四番花信風圖》 臺北故宮博物院藏

李漁喜愛梨花甚至超過了梨果,他認為梨果不一定每種都好吃,但梨花每一種都十分耐看。他還

引用了唐人寫雪梅之詩“梅雖遜雪三分白,雪卻輸梅一段香”,認為雪和梅雖各有優劣,梨花卻能

兼得二者之優點。

對于文人雅士而言,梨花還是裝點庭院必不可少之物。張岱《陶庵夢憶》中講過一個善蒔花弄草

的金乳生,他就會把“白梨花”種在墻頭屋角,用以遮擋烈日。《紅樓夢》中黛玉居住的瀟湘館后院也

“大株梨花兼著芭蕉”。

清?鄒一桂《梨花夜月圖》臺北故宮博物院藏

木蘭為樹生之花,其樹木高大,花開時傲立枝頭,花大味香,圣潔雪白,內部花蕾更是形大如筆

頭,所以也被稱為木筆。

《楚辭》中屢屢提到的“辛夷”指的也是木蘭花,王維還有一首頗負盛名的《辛夷塢》:

木末芙蓉花,山中發紅萼。

澗戶寂無人,紛紛開且落。

清?董誥《二十四番花信風圖》 臺北故宮博物院藏

《花間集》中還有一個詞牌名叫”木蘭花令”,據說其淵源來自于唐代張搏宴請陸龜蒙等人一事,

張搏堂前栽植了許多木蘭花,正值花期,便邀請眾詩客以此賦詩,陸龜蒙寫下無人能續的絕唱:

“洞庭波浪渺無津,日日征帆送遠人。幾度木蘭船上望,不知元是此花身。”

清 余省《墨妙珠林》?臺北故宮博物院藏